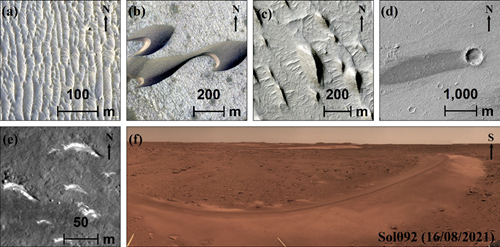

火星是太阳系内与地球最为相似的天体,风是其表面最重要的外营力之一,特别是亚马逊纪(30亿年)以来,火星表面寒冷干燥,活跃的风沙活动塑造了沙波纹、风成条纹、横向风成脊、沙丘、雅丹等多种空间尺度和多种形态的风沙地貌(图1)。火星既有风蚀地貌也有风积地貌,风蚀地貌以雅丹和风棱石为主;风积地貌以沙丘和沙波纹为主,其中火星的沙丘主要是简单沙丘。火星风沙地貌时空分布广泛,蕴含的火星气候与环境演化信息丰富,因此,火星风沙地貌和古气候特征研究成为火星科学研究的前沿和热点之一。

图1.火星表面各类典型风沙地貌:(a)沙波纹;(b)沙丘;(c)雅丹;(d)风成条纹;(e)和(f)横向风成脊。(a)-(e)为轨道器影像,(f)为“祝融号”着陆区的火星车就位探测影像。

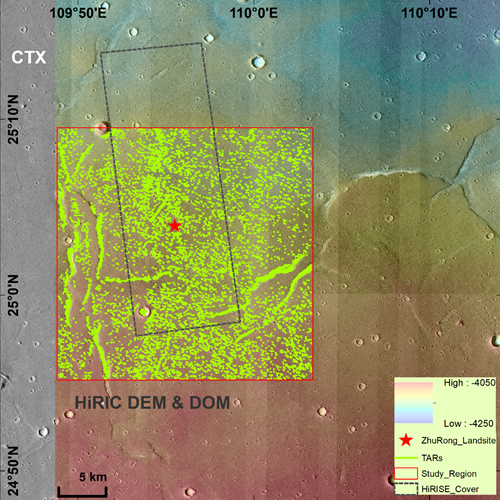

由于风蚀过程具有隐蔽性、持久性,且在短期内不易被察觉,所以对火星表面的横向风成脊(tars)的研究存在一定的难度。中国科学院国家空间科学中心太阳活动与空间天气重点实验室行星环境与演化课题组博士后刘佳、刘洋研究员等人通过利用“天问一号”hiric(0.7m/pixel)轨道器数据进一步解译了“祝融号”火星车着陆区附近8274条tars(图2),并对其长度、宽度、高度以及疏密度等进行了量测与研究,计算tar样本的平均高度和密度分别约为1.33 m和3.28,发现“祝融号”着陆区附近tars的空间分布属于宽间距型。

图2. “祝融号”火星车着陆区横向风成脊研究区

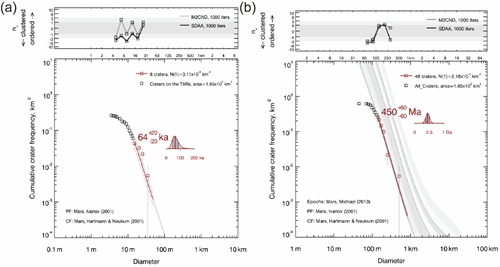

其次通过撞击坑与tars的空间叠置关系,对着陆区附近的tars形成年代进行约束,结果表明:tars的形成与演化时期处在火星晚亚马逊纪,年代变化范围约为:

ma到

ka之间(图 3)。

图3. 通过泊松分布法拟合的年代曲线;(a)选择的样本撞击坑在横向风成脊上;(b)选择的样本撞击坑内部包含横向风成脊。

最后,结合“祝融号”搭载的气象仪(mcs)数据,发现现代风向与促进tar形成的风向并不一致,间接解释了tar的形成主要由火星古代风向主导。导航相机近距离观测发现部分tar受到侵蚀,蜕变为大沙波纹,说明现代多变的风场条件正使得tar不断的被改造。研究发现乌托邦平原的tars不移动的主要原因是在它们的脊线及剖面部分硫酸盐物质发生了水合作用产生了一定程度的薄层胶结,将其固定。

该研究成果于近期发表在学术期刊journal of geophysical research-planet上。

文章链接:liu, j., liu, y., wan, w., zhou, x., zhao, z., wu, y., et al. (2023). orbital and in situ observation of transverse aeolian ridges at zhurong landing site. journal of geophysical research: planets, 128, e2023je007857. https://doi. org/10.1029/2023je007857

(供稿:天气室)

ma到

ma到

ka之间(图 3)。

ka之间(图 3)。