早期的卫星探索发现,环绕地球周围存在两个能捕获带电粒子的辐射带,即范·艾伦辐射带。范·艾伦辐射带主要是由地磁场捕获的高达几兆电子伏电子以及高达几百兆电子伏质子形成,分为内辐射带和外辐射带。太阳风和地球磁层相互作用会影响范·艾伦辐射带的电子和质子特性,会对卫星和载人航天等空间飞行器产生严重危害。目前对辐射带内相对论电子变化机制尚不清楚,围绕该方向的研究一直是空间物理的前沿和热点课题。美国还发射了“范·艾伦探测器“卫星对辐射带进行专门探测。

中国科学院南美空间天气实验室博士后利贾·阿尔维斯·达席尔瓦(ligia alves da silva),中方导师空间天气学国家重点实验室王赤院士以及史建魁研究员,联合巴西国家空间研究院利维亚·里贝罗(livia ribeiro alves)等研究人员,利用范·艾伦探测器的相对论电子-质子望远镜(relativistic electron-proton telescope -rept)、先进成分探测器(advanced composition explorer-ace)卫星搭载的磁场实验和太阳风电子质子和阿尔法粒子监测仪(swepam)、国际极光地磁效应监测仪(international monitor for auroral geomagnetic effects –image)等监测仪器的数据,并结合themis卫星的探测,分析研究了太阳风高速流事件期间超低频(ultralow frequency-ulf)波对范艾伦辐射带的作用。

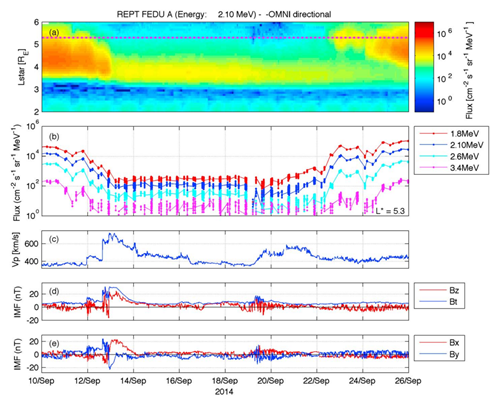

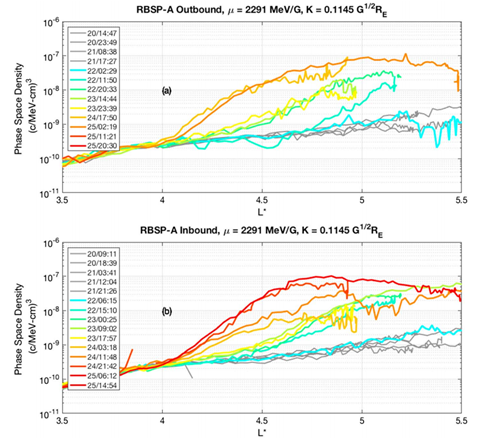

研究团队首先分析了高速度和低密度太阳风与地球磁层的相互作用,结果显示在此次太阳风高速流事件期间,大量的太阳风输运到磁层,进而产生对辐射带的影响,磁层顶磁重联是这次事件中能量传输的主要机制;接着,根据范·艾伦探针卫星数据分析,研究了超低频波的功率谱密度,利用经验模型估计了超低频波的径向扩散系数,量化了超低频波对辐射带全球性恢复的作用;根据约束电子运动的μ,k和l*参数函数计算了相空间密度(phsd),通过检查phsd与l*的径向梯度,确定了在外辐射带电子通量整体恢复过程中ulf波驱动的向内径向扩散的动力学机制(见图一)。

为研究太阳风高速流期间ulf波驱动的径向扩散对电子通量的增强作用,研究团队根据2014年9月高速低密度太阳风流通过时范艾伦探针卫星的数据,对通过前后的情况进行比对分析,估算出ulf波功率谱密度(psd),研究了被激发的ulf波对外辐射带强度和极化模式的影响。分析结果表明,范·艾伦辐射带的恢复,与高速流之前的特性,以及持续的亚暴活动的发生相吻合。

图一:rept观测到的相对论电子(2.10 mev)全向通量和l *参数(a);l *5.3 re处四个能道的电子通量(b);拉格朗日点l1处的太阳风速度vp(c);imfbt及其南北分量bz(d);imfbx和imfby分量(e)。

研究团队还根据地基和空间卫星的观测数据,结合磁流体动力学(mhd)模拟,研究了ulf波径向扩散。结果表明,随着外辐射带中电子通量的逐渐增加,同时ulf波活动性也随之增强,并从较高的l壳层扩散到较低的l壳层。mhd模拟结果与在磁尾中观察到的ulf波活动性相吻合,这些观测结果与经验模型相符,同时在太阳风高速流后辐射带全球性恢复期的相空间密度(phsd)计算结果也与观测相一致(见图二)。

图二:范艾伦探针卫星在不同轨道相观测到的高能电子相空间密度径向分布及其时间演化

研究结果表明,范艾伦探针卫星观测到的低强度极向波模的波-粒共振相互作用导致了外辐射带的高能电子重聚。研究论文在学术期刊《地球物理研究:空间物理学》(journal of geophysical research: space physics)上在线发表,并位列该期刊2018-2019年下载量排行榜前百分之十。,并在其优惠大厅官网上报道。

论文链接:

文章引用:da silva, l. a., sibeck, d., alves, l. r., souza, v. m., jauer, p. r., claudepierre,s. g., et al. (2019). contribution of ulf wave activity to the global recovery of the outer radiation belt during the passage of a high‐speed solar wind stream observed in september 2014. journal of geophysical research: space physics, 124.

注:封面图片来源于网络 百家号/天文在线

(供稿:南美实验室、天气室)