等离子体泡是赤道区域较为重要的电离层特征结构,其主要表现为日落之后f区底部密度较低、尺度较大的等离子体空腔结构。这种空腔结构会通过垂直漂移抬升至顶部电离层及更高高度,并在此过程中沿磁力线扩展到低纬及中纬区域,形成不同空间尺度的等离子体耗空区域。等离子体泡会对高频通信、星地通信以及 gnss 导航定位产生闪烁干扰,因此对等离子体泡进行观测研究,既有显著的科学意义,也有重要的应用价值

近日,中科院国家空间科学中心空间环境研究预报室的阿尔察、刘四清、黄文耿等研究者综合利用地基gnss、测高仪、天基swarm卫星数据,对2017年9月8日中元节磁暴期间中国及周边区域的一起超级等离子体泡事例进行了研究,主要观测结果如下:(1)在gnss tec地图上,等离子体泡引起的耗空区域可以沿磁力线延伸至磁纬约46o的中纬区域,表明磁赤道区域的等离子体泡可以向上漂移至约6600 km高度;(2)在swarm卫星的电子密度观测中,磁赤道区域的等离子体泡密度衰减可以达到3个量级左右;(3)在海南三亚的测高仪观测中有明显的虚高抬升和闪烁现象。相对于地磁平静期集中于赤道区域的等离子体泡,本研究观测到了具有东西两支分叉结构、可以漂移到等离子体层高度的超级等离子体泡结构,诱发这一现象的主要原因如下:在中元节磁暴行星际磁场南向偏转期间,中国区域恰好位于昏侧时段,高纬磁层对流电场穿透到电离层低纬和赤道地区,增强的东向电场通过e×b垂直漂移大幅度抬升电离层,影响底部f层密度梯度,从而增加了日落后的瑞利-泰勒不稳定性,促进了电离层不规则体的发展,形成了本研究中所观测到的超级等离子体泡现象。

本研究对以我国为代表的中低纬电离层等离子体泡变化特性和形成机理进行了定性分析和定量研究,具有较为重要的科学意义。以上研究工作发表于美国地球物理联合会(agu)的学术期刊space weather。

文章列表及链接:

aa, e., w. huang, s. liu, a. j. ridley, s. zou, l. shi, y. chen, h. shen, t. yuan, j. li and t. wang (2018), mid-latitude plasma bubble over china and adjacent areas during a magnetic storm on 08 september 2017, space weather, 16, doi:10.1002/2017sw001766.

(供稿:预报室)

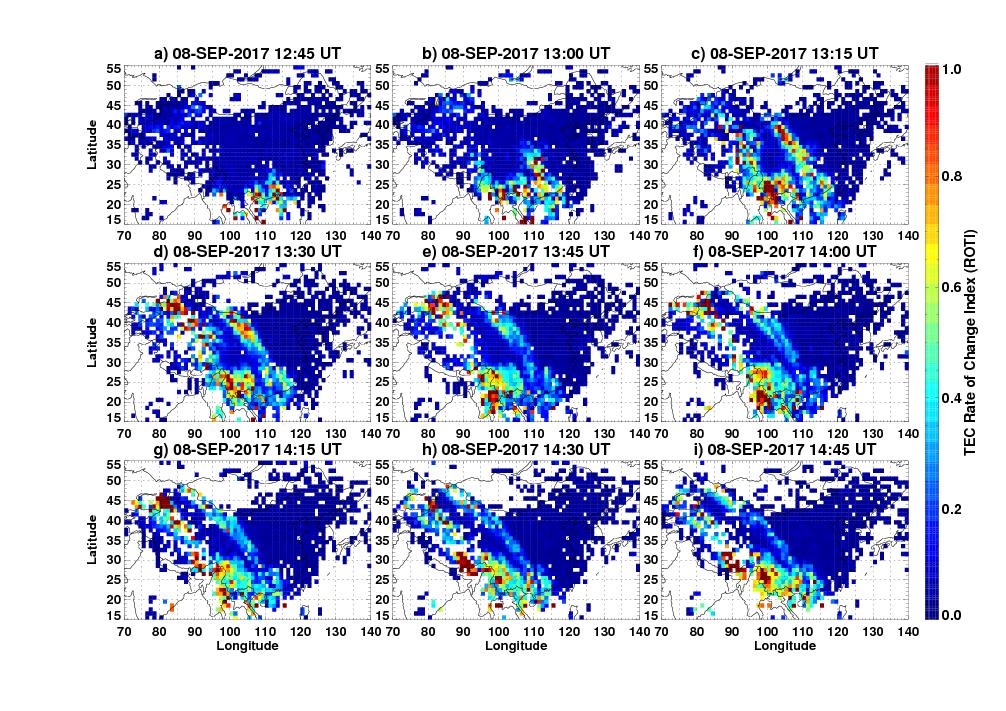

图1:电离层tec变化率指数(roti)地图显示的等离子体泡延伸轨迹。

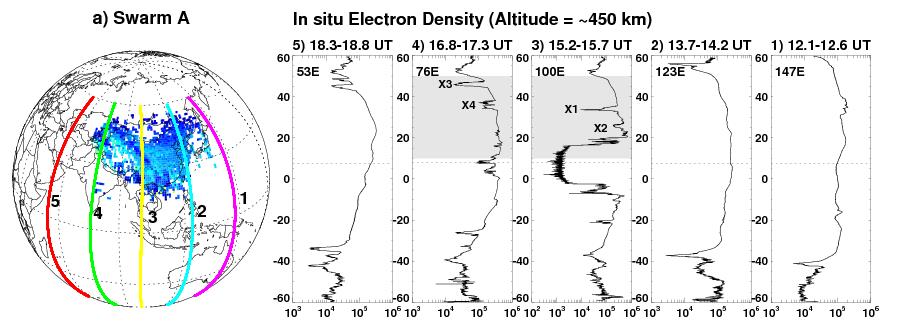

图2:(左)叠加在背景tec地图上的swarm卫星的五条轨迹;(右)五条轨迹上的电子密度-纬度剖面示意图。轨迹3的赤道区域可见显著的等离子泡密度衰减。