气辉是大气光化学过程的产物,是呈现大气动力学过程的重要媒介,是研究中高层大气光化学和动力学过程的有效工具。气辉常被用于反演中高层大气温度、大气风场和多种大气微量成分密度,这些反演都基于对气辉分布特征的正确认识。

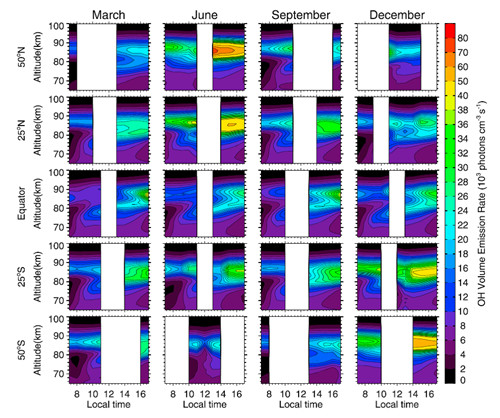

目前,对中高层大气夜间气辉分布特征的观测和研究相对比较多,但对白天气辉分布特征的认识比较缺乏。空间天气学国家重点实验室中高层大气研究组的高红和徐寄遥等人通过国际合作,利用美国timed卫星12年的观测资料首次揭示了全球oh白天气辉的垂直结构及其光化学机制。结果表明多年平均的oh气辉辐射率垂直分布、臭氧密度[o3]垂直分布和氢原子数密度[h]垂直分布在白天均具有双峰结构。其中较高的峰位于中层顶区域(~88 km),这与夜气辉辐射的高度接近。较低的峰位于70-85 km之间。较低层的峰值和峰高随地方时增加,两峰之间的距离随地方时减小。在赤道处,较低层在09:00 lt附近出现,并且持续8小时;在这期间双峰间的距离从13 km减小到5 km。垂直分布的双峰结构在分点和低纬度地区比较明显,并且持续时间也较长。oh白天气辉辐射的双峰结构是一种长期稳定的结构,主要由包括[o3]在内的光化学过程引起,它同时受背景大气温度和[h]调制。

该研究结果对于了解中高层大气白天气辉辐射分布特征及其光化学过程具有重要意义,该研究工作已发表在美国地球物理学会(american geophysical union, agu)的学术期刊《地球物理期刊》(journal of geophysical research-space physics)上。

引用:

gao, h., j. xu, w. ward, a. k. smith, and g.-m. chen (2015), double-layer structure of oh dayglow in the mesosphere, j. geophys. res. space physics, 120, 5778–5787, doi:10.1002/2015ja021208.

原文链接:

图:五个纬度上(纵向)的月平均oh白天气辉辐射率在分点和至点(横向)的高度-地方时分布。